相続

相続人

財産分割

誰がいくら相続できるかは相続人の家族構成で決まる!

目次

遺言書があれば遺言に従う

相続が発生した場合に、相続財産を遺して亡くなった方を「被相続人」、相続財産を受け取る方を「相続人」と言います。

そして、それぞれの相続人が取得する遺産の取り分を「相続分」と言います。

では、相続分はどのように決まるのでしょうか?

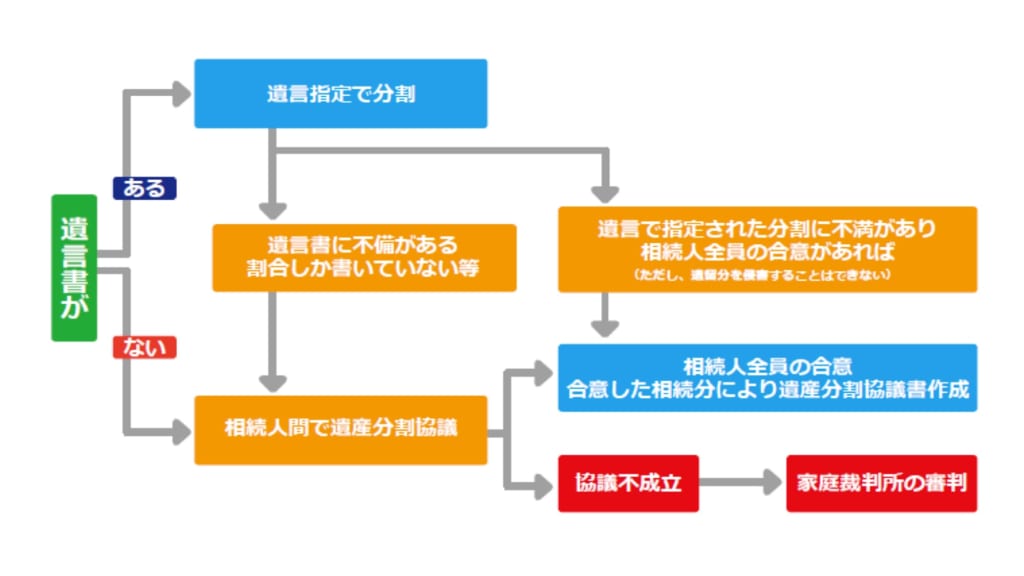

まずは、被相続人の最終意思が優先されます。つまり、亡くなる前で最後に書いた遺言書に書かれている内容です。

遺言書があり、その中で相続分が指定されていれば、遺言に従って遺産分割を行います。

遺言書がないケース(多くはこのケース)、あるいは遺言書があっても内容が不備と認定されるケースなどもあります。このような場合は、相続人全員で遺産をどのように分割するかを協議します。

なお、遺産分割の話し合いの場面では、民法に定める相続人と相続分が目安となります。

そして、遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停になります。遺産分割調停でもまとまらない場合は、家庭裁判所の裁判官が審判を下して分割するという流れになります。

では、民法では相続人の範囲と相続分をどのように定めているのでしょうか。

民法で定める相続人とは

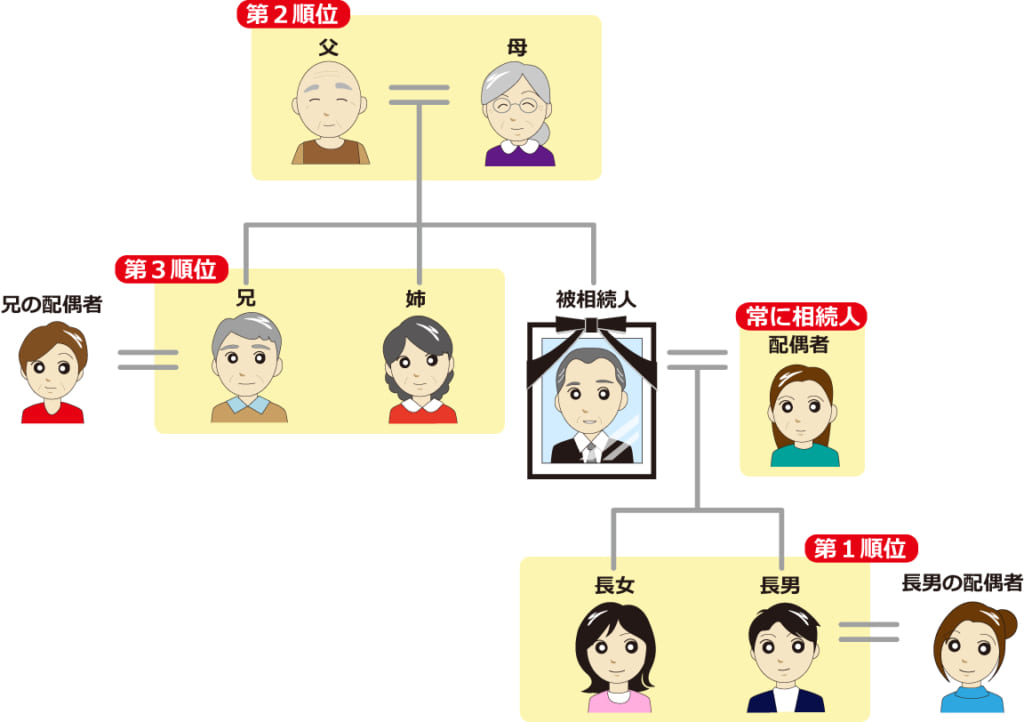

相続人は黄色に塗りつぶした範囲内の者になります。

民法では、家族構成により相続人となる人の範囲と順位を定めています。

(1)被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890)。

(2)第1順位の相続人(民法886, 887)

・被相続人の子供

・正式な婚姻関係外に生まれた子供で、被相続人が認知している子供も相続人なります

・その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

・胎児は既に生まれたものとみなします(ただし、死産は除く)。

(3)第2順位の相続人(民法889)

・被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

・父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

・第1順位の人がいないとき又は放棄したときに第2順位の人が相続人になります。

(4)第3順位の相続人(民法889)

・被相続人の兄弟姉妹

・その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

・第1順位の人も第2順位の人もいないときは又は放棄したときに第3順位の人が相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

相続を放棄した人とは、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄をしないで、事実上、遺産分割協議等により財産を取得しなかった人は相続放棄に該当しません。

また、内縁関係の人は相続人に含まれません。

民法で定める相続分とは

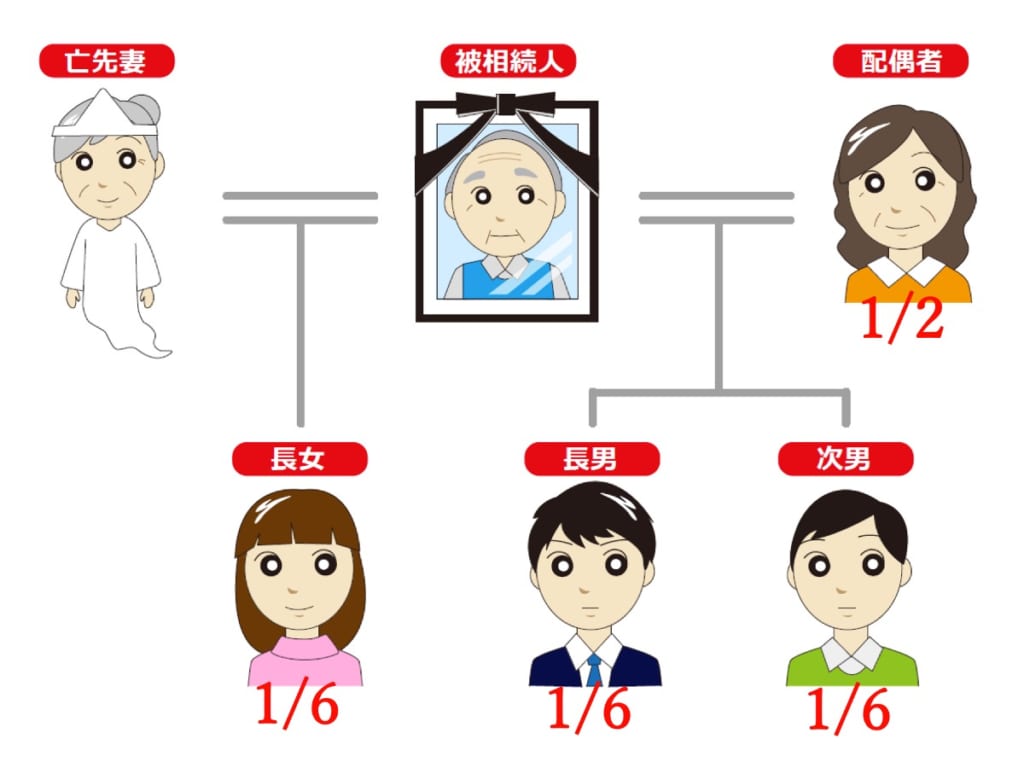

(1)相続人が第1順位(配偶者と子供)の場合

子供が複数の場合は、1/2を子供の人数で均等に按分します。

例えば、子供が3人の場合は1/2を3人で均等に按分しますので、それぞれ1/6(=1/2×1/3)ずつとなるのです。この3人の子供のうち既に亡くなっている方がいる場合は、その1/3の持分をその子供で均等に按分します。

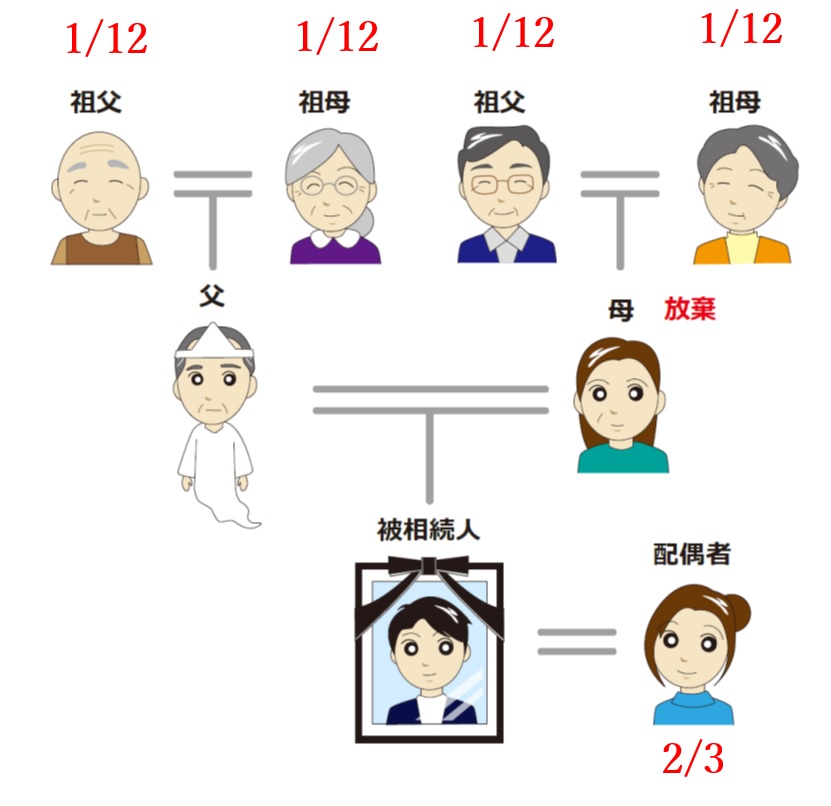

(2)相続人が第2順位(配偶者と父母)の場合

父がすでに死亡している場合は、母が1/3になります。父母がともに死亡している場合は、祖父母で均等に按分します。

例えば、子供がなく、父が亡くなっており、母が相続の放棄をしている場合、その両親の祖父母が4人とも健在であるときは1/3を4人で均等に按分しますのでそれぞれ1/12(=1/3×1/4)ずつとなるのです。

なお、誤りやすいのは死亡した方の「配偶者」の両親には法定相続分はないという点です。

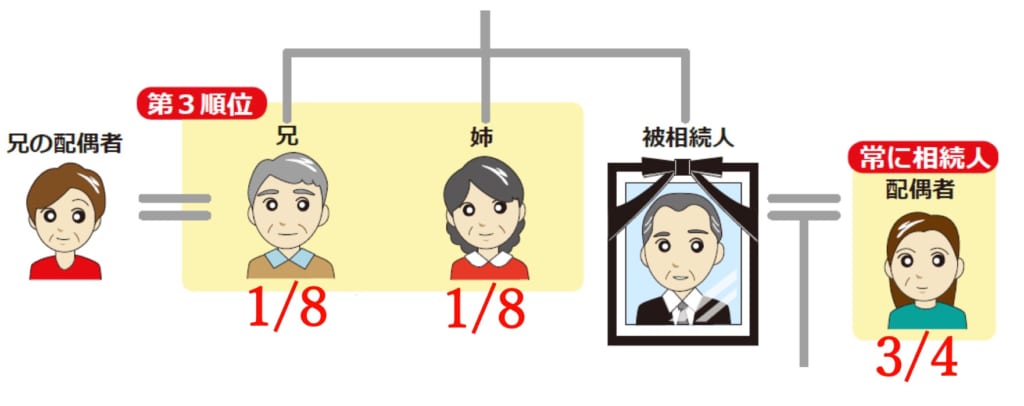

(3)相続人が第3順位(配偶者と兄弟姉妹)である場合

例えば、第1順位の人も第2順位の人もいない場合で、被相続人の兄と姉がいる場合、被相続人の配偶者が3/4、兄と姉が残り1/4を均等に按分しますので1/8(=1/2×1/4)となるのです。

あくまでも目安です。民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

もめる要因①(寄与分)親の面倒をみていた相続人がいる

亡くなった親の介護費用を負担していた、無償で介護をしていたなどの場合には、民法で「寄与分」という権利を認めています。

特別世話になった相続人がいる場合は、その方が多く相続できるような遺言書にしてその理由を書いておきましょう。

もめる要因②(特別寄与料)姑を介護していた相続人の妻がいる

相続人ではない親族、例えば、長男の妻が義母の介護をしていたなどの場合には、民法で「寄与分」という権利を認めています。この場合、特別世話になった長男の妻には、その方に相続させる遺言書を書いておきましょう。

ただし、長男の妻は相続人ではないため、その相続税が20%上乗せ加算されます。そのため、その夫である長男に多く相続させるという方法もあります、長男は相続人であるため相続税の上乗せは発生しません。

もめる要因③(特別受益)住宅資金などの生前贈与を受けていた相続人がいる

生前に、「住宅購入資金の援助」「被相続人の土地・建物の無償使用」「開業資金の援助」「留学資金の援助」など特定の相続人だけが生前に援助を受けていた場合、兄弟間でもめる要因になりやすいのです。このような援助がある場合は、相続人間でもめないようにそれらの事情を考慮して遺言書を書いたことが分かるようにしておくことが必要です。

遺産分割がまとまらない場合の相続税申告手続き

民法では「当事者間の公平」に力点があるため遺産分割について分割期限を設けていませんが、相続税法では、「相続開始を知った日の翌日から10月以内」と分割期限を設けています。これは、相続税法では「他の相続との公平」に力点を置いており、分割が整わないことを理由に相続税の申告納税を遅らせることができれば「他の相続との公平」が保てないためと考えられています。

特殊な事情が無ければ「相続開始を知った日」は「被相続人が亡くなった日」になりますので、被相続人が亡くなった日から10ケ月以内に遺産分割を行い申告と納税を済ませる必要があります。

相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまれば良いのですが、まとまらないときの遺産分割前の相続財産は相続人間の共有状態にあり、これを「未分割遺産」と言います。

遺産分割が整わない場合でも、相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内に相続税の申告と納税をしなければいけません。そのため未分割遺産を法定相続人の法定相続分で分割したものとみなして相続税の計算をして申告と納税をします。その後に分割が確定した場合、その分割に基づいて申告をします。

相続財産の分け方を専門家に相談をするメリット

相続税法では様々な特例制度が設けられており、その制度を適用できるか否かで相続税額に差が生じます。このような特例制度は誰が取得するかによって適用できるか否かが決まる場合が少なくありません。

また、今回の一次相続だけではなく次の二次相続を含めてトータルで検討することも重要です。

専門家に相談することによって遺産分割のシミュレーションをしてもらい節税と納税資金の観点からアドバイスをもらうと良いでしょう。

シミュレーション結果はあくまでも参考です、それぞれの財産に対する思いもあるでしょう。特に、相続財産に自社株式が含まれる場合は会社の経営支配権に関係しますので注意が必要です。

専門家を交えながら、「節税」「納税資金」「家族間のトラブル防止」の観点から相続財産をどのように分けるかを総合的に判断すると良いでしょう。

まとめ

法定相続分はあくまでも目安になります。

誰が相続人となり、どれだけ相続できるかは家族構成によって変わります。専門家を交えて個々の事情に応じた分割を総合的に判断し、遺言書を書いておくことが最善の方法です。遺言において、最後に「思い」を書くことができますので、遺言書に「思い」を記載して爾後にもめないようにすると良いでしょう。

家族全員が納得できる相続を目指すのであれば、できるだけ早い段階で着手することをお勧めします。

最後に、相続税申告の場面では、資料の収集に多くの時間を割きます。相続人のために資料を整理しておくことも相続人の負担を減らすことになります。

参考資料:

国税庁ホームページ

「事例でわかる絶対もめない相続対策入門」(あさ出版)

「裁判例からみる相続税・贈与税」(大蔵財務協会)

「図解 相続税・贈与税」中野欣治編 大蔵財務協会

「事例でわかる絶対もめない相続分対策入門」株式会社エッサム あさ出版 P43

「税理士相続税法とおるテキスト&ゼミ入門編」ネットスクール出版

「税理士相続税法とおるテキスト&ゼミ基礎編」ネットスクール出版

「相続税法 理論と計算(八訂版)」安島和夫 税務経理協会

「事例詳説 相続税贈与税Q&A」税理士法人深代会計事務所 清文社

「相続・贈与都税(第2版)」三木義一、末崎衛著 株式会社信山社

「弁護士が実際に悩んだ相続問題の法務と税務」米倉裕樹 株式会社清文社

「Q&A相続実務全書(四訂版)」OAG税理士法人チーム相続 株式会社ぎょうせい

「基礎から分かる改正相続法の実務ポイント解説」大坪和敏 一般社団法人大蔵財務協会

この記事の著者

-

-

税理士

杉山 盛重

はじめまして。杉山会計事務所代表の杉山盛重(すぎやまもりしげ)です。

杉山会計事務所は、長い間、経営者に近いところで仕事をしてきた経験を活かして、中小企業を元気にしたい、その社員と家族を幸せにしたい。そして、三方良し(売り手良し、買い手良し、世間良し)となる戦略を提供したいと考えております。

当事務所は開業以来、金融機関から融資を受けられないなどの資金繰りに苦しむ中小企業に向き合い、戦略によって高収益型事業構造に転換することなどの実績があります。

今後も事務所の規模を大きくすることよりも、目の前の一社が元気になることを願い当事務所と出会えて良かったと思っていただけるお客様を増加させていくことを第一に考えております。事務所は、JR南武線武蔵新城駅徒歩3分の場所にあり、車で来所される方には至近にコインパーキングが3か所あります。

まずはお気軽な気持ちでご連絡を頂ければ幸いです。

良き出会い、良きご縁になることを心よりお待ちしております。税理士・中小企業診断士 杉山盛重

当事務所HPhttp://urx.blue/X430

はじめまして。杉山会計事務所代表の杉山盛重(すぎやまもりしげ)です。

杉山会計事務所は、長い間、経営者に近いところで仕事をしてきた経験を活かして、中小企業を元気にしたい、その社員と家族を幸せにしたい。そして、三方良し(売り手良し、買い手良し、世間良し)となる戦略を提供したいと考えております。

当事務所は開業以来、金融機関から融資を受けられないなどの資金繰りに苦しむ中小企業に向き合い、戦略によって高収益型事業構造に転換することなどの実績があります。

今後も事務所の規模を大きくすることよりも、目の前の一社が元気になることを願い当事務所と出会えて良かったと思っていただけるお客様を増加させていくことを第一に考えております。事務所は、JR南武線武蔵新城駅徒歩3分の場所にあり、車で来所される方には至近にコインパーキングが3か所あります。

まずはお気軽な気持ちでご連絡を頂ければ幸いです。

良き出会い、良きご縁になることを心よりお待ちしております。税理士・中小企業診断士 杉山盛重

当事務所HPhttp://urx.blue/X430